Le coin des Marmottes

Pour notre randonnée du jour (4 février 2024), le rendez-vous est fixé sur le parking du cimetière à Roquefort, sur la route du col de l’Ange, entre la Méditerranée et les sommets de la Sainte Beaume et du Garlaban. Roquefort a précédé la naissance de la Bédoule. Il a été créé au VIIème siècle tandis que la naissance de la Bédoule remonte au XIXème siècle.

Nous partons sur une large piste en légère montée vers la crête qui nous sépare de la plaine de Grand Rouvière. Le parcours se fait dans un sous-bois de pins d’Alep, de chênes blancs et chênes verts. Au passage un abri de chasse en forme de blockhaus interpelle : un chasseur qui a très peur des sangliers... ou de ses confrères?

Au sortir de la forêt, dans une garrigue plus dégagée, nous trouvons deux points d'eau (des "sambles" ) inattendus ; le premier est aménagé dans une faille dans les rochers et il est orné d'une touffe de papyrus.

Le second a été bâti à l'endroit où la carte situe la source d'un ruisseau temporaire qui s'écoule vers le Nord.

Nous débouchons sur un grand plateau dégagé. Nous repérons aisément le pic de Bertagne avec sa face abrupte et ses antennes, ainsi que les dents de Forcade ; devant nous, le mont Cruvellier et sa tour de surveillance.

Un peu plus loin, nous avons une vue sur la chapelle de Notre Dame des Pieds Noirs et la propriété du château de Julhans, célèbre car propriété de la famille Clary ayant accueilli Bonaparte.

Cette propriété avait été achetée par une caisse de sécurité sociale de Constantine afin d’envoyer en colonie de vacances les enfants des assurés français d’Algérie. Lors de l’indépendance, cette propriété, comme cinq cents autres en France, ont été dévolues à l’État algérien. D’anciens salariés français qui avaient cotisé à la caisse de Constantine ont saisi la justice française pour obtenir la dévolution de ce bien en faveur des Français d’Algérie.

Après avoir contourné le quartier des bastides, nous descendons dans le lit d’un ruisseau et remontons par un sentier pentu et très dégradé qui monte vers les gorges à l'entrée desquelles les restes d'un four à chaux illustrent les préoccupations de ses bâtisseurs : pour n'avoir à transporter que le produit fini, ils l'ont construit au plus près des matières premières : cailloux et bois qui sont ici en abondance.

Le sentier, devenu plus confortable, serpente ensuite entre deux falaises verticales au milieu d'un chaos de rochers semé d'arbres longilignes qui peinent à trouver la lumière.

Au bout d’une centaine de mètres, nous descendons un petit sentier qui nous conduit dans les "gorges de la Petite-Sainte-Baume". Ces gorges ombragées et fraîches sotnt dénommées ainsi car, sans doute elles rappellent un peu l’ambiance du sentier merveilleux sur le versant Nord de la Sainte Beaume. Elles sont modestes mais spectaculaires avec une végétation luxuriante dominée par d’imposants rochers calcaires avec des petites baumes (nom féminin d’origine gauloise qui signifie grotte) et des lapiaz.

Le sentier raviné débouche sur une piste qui longe les vignes du domaine viticole du Grand Rouvière et nous ramène au parking.

- Détails

- Écrit par : Geneviève MARTIN

- Clics : 449

Cette première randonnée de l’année se fait par un temps couvert et une température de 4°. C’est un peu normal pour la saison… Heureusement que le rendez-vous était fixé à 10h00!

Nous démarrons notre randonnée en empruntant un ancien sentier botanique dont quelques panneaux résistent vaillamment au temps. La piste sur laquelle nous marchons nous offre une belle vue sur Ventabren, puis Eguilles avec en premier plan le viaduc de la ligne du TGV et enfin la Sainte Victoire.

Après être passés sur un pont qui enjambe la ligne TGV, nous rejoignons les bords du canal de Marseille que nous allons longer sur un bon kilomètre avant de passer cette fois sous la voie TGV. Notre randonnée se poursuit sur un chemin qui suit le canal de Marseille, s’écarte dans la colline pour revenir le long du canal et ainsi de suite.

Nous passons une barrière, montons vers le Sud pour arriver à l’entrée d’un oppidum. Ce site d’habitat perché est un village fortifié celto-ligure dont les premières traces d’occupation remontent au 3ème siècle avant notre ère. Des fouilles archéologiques entreprises entre 1975 et 1985 ont mis à jour des objets qui sont exposés au musée archéologique de Ventabren.

En suivant des murets nous atteignons une falaise qui n’est sécurisée que par une rambarde en bois. L’aqueduc se révèle à nous. Cet ouvrage a été édifié entre 1841 et 1847. D’une architecture largement inspirée par l’antique Pont du Gard, il est deux fois plus haut que ce dernier. Il s’agit du plus haut aqueduc en pierre du monde.

Un petit peu d’histoire: à la suite de la sécheresse qu’a connue Marseille en 1833 et 1834, la construction d’un canal de 80 km de long amenant l’eau de la Durance à Marseille a été décidée. Pour franchir la rivière Arc, c’est le projet de pont aqueduc qui a été choisi. L’aqueduc de Roquefavour mesure 393 mètres de long et 82,65 mètres de hauteur. Il franchit la vallée de l’Arc, enjambant à la fois la rivière, la route d’Aix en Provence à Berre et la voie ferrée Aix-Rognac.

Pour le retour nous empruntons des pistes plus larges qui sillonnent le plateau du Grand Arbois et nous ramènent sur le plateau où nous avions stationné nos véhicules.

Cette première randonnée de l’année, d’une difficulté moyenne nous a permis de parcourir douze kilomètres en cinq heures, pause déjeuner comprise.

- Détails

- Écrit par : Geneviève MARTIN

- Clics : 471

Ce dimanche 19 novembre 2023, nous avons rendez-vous à Saint Mitre les Remparts pour une balade sur le plateau de Castillon à la découverte d'un des sites archéologiques majeurs de la Méditerranée et de son environnement constitué de quatre étangs.

Le départ s’effectue du parking du site de Saint Blaise. Saint-Blaise est le nom de la chapelle située à l’extrémité nord de la forêt de Castillon, sur un plateau rocheux, entre les étangs de Citis et de Lavalduc.

Depuis le parking, nous avons un point de vue sur le mont Ventoux et les Alpilles.

Le site est fermé et délimité par une fortification de plus de quatre cents mètres de long. A l’intérieur de cette enceinte, la ville n’a pas livré tous ses secrets. En effet, on ne peut pas se faire une idée précise du type d'habitat auquel appartenaient les vestiges domestiques. Les données se résument à quelques cellules, le plus souvent tronquées, difficiles à dater et à mettre en relation avec leur environnement urbain.

Au pied de l’actuelle chapelle Saint Blaise se trouvent les basses substructions de l’église saint Vincent, édifice roman du Xème siècle.

L’église Saint Blaise, quant à elle, est une chapelle romane du XIIème siècle dotée d’une abside orientée nord-est.

Un peu plus loin, nous découvrons la nécropole rupestre gauloise. Parfois groupées en petits ensembles familiaux, les tombes ont été creusées à même le roc, sans orientation prédéfinie, et simplement recouvertes de pierres plates. Ce sont des cavités rectangulaires, parmi lesquelles les nombreuses fosses de petite taille signalent des tombes d'enfants.

Après cette halte culturelle (le «C» de MSLC!), nous démarrons notre randonnée dans la forêt domaniale de Castillon, espace boisé naturel de deux cent quatre vingt huit hectares, qui abrite une faune (Grèbe à cou noir, flamant rose, héron, cygne…) et une flore riche de vie.

Ce poumon vert est constitué de pins d’Alep, des chênes kermès, de cistes, …

Nous longeons successivement les étangs de Citis, de Pourra, d’Engrenier et de Lavalduc qui ceinturent le site de Castillon.

Ces étangs ont un fonctionnement très particulier. Ils sont tous reliés entre eux. Ce ne sont pas des étangs naturels, ce sont des cuvettes qui se remplissent quand il pleut. Mais grâce à l'activité des Salins du Midi, ils pourraient être continuellement en eau, avec des eaux qui viennent de la Crau.

Une galerie passant sous le plateau de Castillon aurait été creusée en 1790, reliant les étangs de Pourra et d'Engrenier. Elle aurait permis de vider celui du Pourra pour gagner des terres cultivables. L'incendie de 2000 a permis de découvrir plusieurs vestiges. Des travaux furent entrepris et les ouvriers découvrirent une galerie plus ancienne, partiellement effondrée, contenant quelques poteries romaines. En regardant l'étang, on peut distinguer une ligne droite bordée de joncs, qui matérialiserait l'embouchure de ce tunnel.

L’étang de Lavalduc est, quant à lui, une étendue d'eau très chargée en sel en raison de la saumure injectée par des conduites souterraines depuis les silos à hydrocarbures de Manosque.

Sa coloration d'un bleu rose irisé est due à la présence de petits crustacés, Artemia salina, dont se nourrissent les flamants roses. Une fois digérés, ces pigments se déposent sur la peau et les plumes des flamants, leur donnant leur originale couleur rose.

Après avoir fait le tour les quatre étangs et admiré les paysages et les flamants roses qui commençaient leur parade nuptiale, nous sommes de retour au parking. Encore une belle journée pleine d’enseignements.

- Détails

- Écrit par : Geneviève MARTIN

- Clics : 277

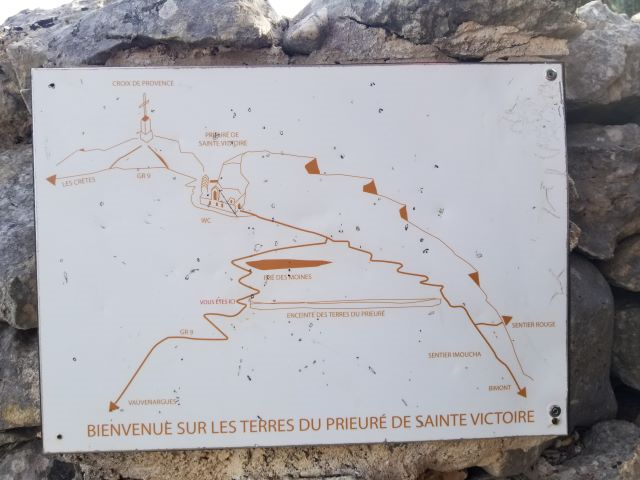

Dimanche 22 octobre, notre accompagnateur Patrick nous donne rendez-vous au parking des Cabassols qui se trouve juste avant Vauvenargues pour une randonnée classique sur le site emblématique de la Sainte Victoire. Le dénivelé est de 620 mètres pour une distance de onze kilomètres.

Peint une quarantaine de fois par Cézanne, le massif de la montagne Sainte-Victoire est classé Natura 2000 et labellisé «Grand Site de France».

Peu après le départ, nous traversons le pont du ruisseau de la Cause puis nous empruntons une piste forestière sous des restanques. Arrivés à une barrière métallique interdisant l'accès aux véhicules sauf pour le service et les secours, nous prenons la piste forestière qui présente des portions très raides surtout dans la partie basse.

Il n'y a plus qu'à suivre les signes rouges et blancs (balises) du GR9.

Cet itinéraire, le sentier des Venturiers, est très fréquenté. Plus de 45 000 personnes par an le gravissent pour atteindre la crête de Sainte-Victoire.

Ce sentier a été utilisé dès le XVème siècle. Depuis, tous les 24 avril, jour de la fête de Sainte-Venture, a lieu le Roumavagi dou Mont Venturi ». Une grande partie de la population de Pertuis se met en marche pour honorer Sainte-Victoire, sous la conduite des prieurs, au son des tambourins.

A l’époque, la Sainte Victoire était dénommée «Mont Venturi», en référence au dieu des vents chez les Celto Ligures.

Au cours de la montée, nous faisons plusieurs haltes pour admirer le panorama …. et pour souffler un peu! La vue s'étend à l'ensemble des Alpes du Sud vers le Nord, et sur les collines littorales au Sud.

A nos pieds, nous découvrons la retenue d’eau du barrage de Bimont.

Vers 470 mètres d'altitude il est possible de s'écarter vers une clairière à gauche pour une première vue sur la Croix de Provence et le prieuré. À 725 mètres d'altitude se termine enfin la piste. Un chemin plus plaisant commence ici près d'une aire avec des cèdres du Liban. On passe ici des murs qui délimitaient les terres du prieuré avec un peu plus haut le Pré des Moines. C'était la maigre terre que les moines présents entre le XIVème et le XVIIème siècles cultivaient. Cela ne suffisait sûrement pas à les nourrir car il n'y a ici pas de source et le versant est orienté vers le nord.

Le porche d'entrée du prieuré de 1670 est atteint en peu de temps. Le drapeau provençal flotte au-dessus de la chapelle, cela signifie qu’elle est ouverte.

La chapelle de 1661 est classiquement provençale avec son clocher-mur orienté vers le Nord. Le bâtiment rectangulaire est le refuge actuel. Il était autrefois le bâtiment des moines.

L'esplanade est la brèche rocheuse comblée. Elle abrite une citerne de trois mètres de diamètre et profonde de neuf mètres depuis 1662. Elle était remplie par l'eau recueillie sur les toitures et celle montée à dos d'ânes dans des outres et des jarres.

C’est l’heure pour nous de nous restaurer. Nous choisissons un emplacement au pied de la croix.

La croix est construite loin du sommet principal pour être bien vue d'Aix-en-Provence. Inaugurée en 1875, elle souffre beaucoup du Mistral sur la crête et de la foudre qui la frappe régulièrement.

Ses quatre faces sont dotées de plaques en latin, en français, en grec et en provençal.

Le retour se fait par le même chemin. La météo clémente nous a permis de passer une belle journée tous ensemble.

- Détails

- Écrit par : Geneviève MARTIN

- Clics : 283

En ce dimanche 17 septembre 2023, nous avions rendez-vous à 10h00 à Mazaugues, charmant petit village situé en bordure du massif de la Sainte Baume. Autrefois, ce village a connu une grande activité liée à la glace. Un petit musée en témoigne. Au centre du village se trouve aussi une importante huilerie.

Une fois les troupes au complet, nous avons continué en voiture jusqu’au début du sentier du Caucadis.

Au départ de notre randonnée, nous empruntons la large piste forestière du Caucadis puis, rapidement, nous bifurquons vers le plateau.

La montée, dans une forêt de chênes verts, est raide et pierreuse avant de s’adoucir pour arriver à un promontoire rocheux qui nous dévoile une superbe vue sur Mazaugues et la Sainte Baume. Malheureusement, le temps est brumeux. Par temps clair, de la crête, on peut apercevoir les îles d’Hyères, la Sainte Victoire, le Ventoux, le plateau de Bure, le Chiran, le Mourre Chanier et même Cheval Blanc.

Le sentier suit les crêtes de la Petite Colle. Arrivés au pas de la Frache, nous découvrons une vue surprenante sur le cirque de Mazaugues. C’est à cet endroit que nous faisons notre pause déjeuner, dans des senteurs de thym et de romarin.

Nous décidons de ne pas monter au sommet du Baous vers la ferme d’Agnis. Nous reviendrons plus tard dans la saison pour faire la randonnée complète.

Nous empruntons une large piste bordée de cèdres magnifiques pour redescendre. Plus bas, la piste longe le vallon du Thuya (il n’y a pas de thuya!) où pousse une végétation dense. La piste nous ramène jusqu’au parking où sont stationnés nos véhicules.

Encore une belle randonnée. Le temps était beau, un peu couvert et frais, juste ce qu’il fallait !

- Détails

- Écrit par : Geneviève MARTIN

- Clics : 387